古寺素描9ー紅しぐれ2-井山宝福禅寺2

2016年11月25日 エッセイ

画聖・雪舟が幼少のころに入宗し修行した寺でも有名。

ー昔噺

画を描くことが好きで、熱中のあまり修行が疎かになり和尚さんに本堂の柱に縛られ戒めを受けるのだが、夜半ねずみの声がしきりなので和尚さんが見に行くと柱の前にねずみがいたとさ、しっしっと追っても逃げない、よくよくみるとそれは滴った涙を足指をつかい雪舟が描いたねずみだったとさ・・、の一節に画才があらわれている。

因みにその板ははずされているそうだ。

30数年前で記憶が定かではないのだが、現在でも行われている「暁天座禅」に一泊で参禅した体験があり、いまに想えばそこで寝たのだからも少し見たり聞いたりしていれば良かったのだが、当時は興味がないうえそのような雑念見聞できる雰囲気ではなかったと記憶している。

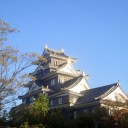

ともあれ、紅一色につつまれた華やか伽藍は今昔変わらぬ佇まいだった。

画像上:紅葉

画像中:仏堂(本堂)

画像下:山門前

ー昔噺

画を描くことが好きで、熱中のあまり修行が疎かになり和尚さんに本堂の柱に縛られ戒めを受けるのだが、夜半ねずみの声がしきりなので和尚さんが見に行くと柱の前にねずみがいたとさ、しっしっと追っても逃げない、よくよくみるとそれは滴った涙を足指をつかい雪舟が描いたねずみだったとさ・・、の一節に画才があらわれている。

因みにその板ははずされているそうだ。

30数年前で記憶が定かではないのだが、現在でも行われている「暁天座禅」に一泊で参禅した体験があり、いまに想えばそこで寝たのだからも少し見たり聞いたりしていれば良かったのだが、当時は興味がないうえそのような雑念見聞できる雰囲気ではなかったと記憶している。

ともあれ、紅一色につつまれた華やか伽藍は今昔変わらぬ佇まいだった。

画像上:紅葉

画像中:仏堂(本堂)

画像下:山門前

古寺素描8ー紅しぐれ1ー宝福寺1

2016年11月22日 エッセイ

正式には井山宝福禅寺。臨済宗の中本山である。

曹洞宗とならび日本の禅宗として普遍であり、鎌倉時代栄西禅師が中国から採りいれて開祖した宗教、東福寺派、建仁寺派、南禅寺派、妙心寺派と分派している。宝福寺は東福寺派に属し、西国布教の拠点だったが天正3年の備中兵乱のときに全焼して暫くは衰微に経過したようだ。

創建とか復興とかは確定の月日は鎌倉時代、江戸時代初期などと大雑把にいわれているだけで詳細は不明。天台宗の寺を鎌倉時代の鈍庵和尚が禅宗に改宗したとされ、のちのち禅宗の七伽藍(山門・仏殿・法堂・庫裏・禅堂・浴室・東司)をを擁した構えを形成したとの記述がある。

江戸初期に岡山池田藩、浅尾陣屋の蒔田氏の援助、また幕府から100石の寺領付与などがあって現在ある堂々した様惣構えをみせている。

画像:上・中 山門

画像した;山門前

たんぼうさつ日記

--------------------------

天空の城・備中松山城の眺望を撮りに出かける。「天空の城」という呼称は近年のこと。またその観光客誘致に新しい道路をつけて展望台を設置していた。走行する車の脇を突然野猿が出没し幾度も驚愕する。午後からのこととて陽の位置が傾き、靄につつまれて霞み、さらに2~300ミリの望遠をもちあわせていないので山並みのみ大きく写すにとどまった。後日早朝の機会にでかけようと想う。

曹洞宗とならび日本の禅宗として普遍であり、鎌倉時代栄西禅師が中国から採りいれて開祖した宗教、東福寺派、建仁寺派、南禅寺派、妙心寺派と分派している。宝福寺は東福寺派に属し、西国布教の拠点だったが天正3年の備中兵乱のときに全焼して暫くは衰微に経過したようだ。

創建とか復興とかは確定の月日は鎌倉時代、江戸時代初期などと大雑把にいわれているだけで詳細は不明。天台宗の寺を鎌倉時代の鈍庵和尚が禅宗に改宗したとされ、のちのち禅宗の七伽藍(山門・仏殿・法堂・庫裏・禅堂・浴室・東司)をを擁した構えを形成したとの記述がある。

江戸初期に岡山池田藩、浅尾陣屋の蒔田氏の援助、また幕府から100石の寺領付与などがあって現在ある堂々した様惣構えをみせている。

画像:上・中 山門

画像した;山門前

たんぼうさつ日記

--------------------------

天空の城・備中松山城の眺望を撮りに出かける。「天空の城」という呼称は近年のこと。またその観光客誘致に新しい道路をつけて展望台を設置していた。走行する車の脇を突然野猿が出没し幾度も驚愕する。午後からのこととて陽の位置が傾き、靄につつまれて霞み、さらに2~300ミリの望遠をもちあわせていないので山並みのみ大きく写すにとどまった。後日早朝の機会にでかけようと想う。

おうこうまんだらーグリーンシャワーの森3

2016年11月20日 エッセイおうこうまんだらーグリーンシャワーの森2

2016年11月18日 エッセイ

この森の醍醐味はモミジバフウの並木だ。

かって県が管理し整備していたときはグリーンシャワー公園と言っていて、地域住民にとってはよく手入れの行きとどいた清潔な森だったが、管理運営を放棄した県にかわり今は近隣住民のボランテイア団体の奉仕によって実質整備維持されている。遊歩道を散策したり登山する人の憩いになっていた施設はトイレのみ残して完全に撤去され、樹木や草の繁茂はボランティアの限界をこえてヤブ化が進みメーンの道を逸れると、いささか足の踏み入れを躊躇するほどの状態になっている。

入口からほぼ直線的に数歩道があり、その両側にモミジバフウの大木が枝幹をさかんに伸ばして掌状の葉を黄紅に染めていた。

かって県が管理し整備していたときはグリーンシャワー公園と言っていて、地域住民にとってはよく手入れの行きとどいた清潔な森だったが、管理運営を放棄した県にかわり今は近隣住民のボランテイア団体の奉仕によって実質整備維持されている。遊歩道を散策したり登山する人の憩いになっていた施設はトイレのみ残して完全に撤去され、樹木や草の繁茂はボランティアの限界をこえてヤブ化が進みメーンの道を逸れると、いささか足の踏み入れを躊躇するほどの状態になっている。

入口からほぼ直線的に数歩道があり、その両側にモミジバフウの大木が枝幹をさかんに伸ばして掌状の葉を黄紅に染めていた。

おうこうまんだらーグリーンシャワーの森1

2016年11月16日 エッセイ

秋彩色まっさかりの山間、里山は槇、楢の広葉樹が橙色の衣を被るように染まっていく。標高のある奥深い懐や公園化した山襞にはナナカマド、カエデ、漆などのDNAをひく木々はそれこそ真っ赤に化身し、銀杏は輝く黄金で映えて季節を謳い、見事なおうこう(黄紅)の錦秋になる。(続

海辺のイベントー児島にて

2016年11月7日 エッセイ

イベントの名称「繊維まつり」は裏にまわり「児島大橋まつり」が前面にでてきた、何年ぶりかで訪れると様子が変化してとまどった。駐車場を探すのに駅前を徘徊していると、いつもの会場に人が少なくてシャトルバスが駅前をさかんに往復している。

ジーパン姿の格好いい娘さんに聞いたところ、会場は競艇場の駐車場で開催されてるとのこと、瀬戸大橋線の高架下にやっと車を停めて車道を下津井方向へだらだら歩く。

衣類に興味がとんとなく、家族と別行動とり、プロレス&ダンスのイベントを観て焼きそばを頬ばり、イベントに飽いたので休艇の景観を見にいった。

じつに無味乾燥の一日だった。

画像上:児島競艇場 練習風景 沖の島は大槌島

画像下:イベント舞台で高校生のダンス

ジーパン姿の格好いい娘さんに聞いたところ、会場は競艇場の駐車場で開催されてるとのこと、瀬戸大橋線の高架下にやっと車を停めて車道を下津井方向へだらだら歩く。

衣類に興味がとんとなく、家族と別行動とり、プロレス&ダンスのイベントを観て焼きそばを頬ばり、イベントに飽いたので休艇の景観を見にいった。

じつに無味乾燥の一日だった。

画像上:児島競艇場 練習風景 沖の島は大槌島

画像下:イベント舞台で高校生のダンス

古老樹木ー大山祇神社の大楠

2016年11月4日 エッセイ

しまなみ海道・大三島に鎮座する神社で、594年推古天皇時代の創建というから歴史は古い。武人の信仰が厚く古代から名のうての武士・海賊(れっきとした武人の意)・近代では自衛隊の参詣があるそうだ。

乏しい知識を補うのには現地をくまなく歩いて探訪すのがいちばんだが、今回は時間制限のバス旅行なので単に通りすがりの観光で終わった。

印象に残ったのは、境内の大楠である。樹齢2600年といわれる樹で老いた幹の有様はいかにも奇怪さえする樹観である。幹周11メートル余あってこの古社には楠群といわれるほど大楠が多い。

というのも瀬戸内の島であり、船の海路は唯一の外的交通路であり、そのためには頑丈な船でなけねばならない。したがって船材にかなう主材が楠で、為に育成してきたのであろう。画像の楠は平千命御手植だそうだ。境内の中央にあって厳かに囲われていた。

乏しい知識を補うのには現地をくまなく歩いて探訪すのがいちばんだが、今回は時間制限のバス旅行なので単に通りすがりの観光で終わった。

印象に残ったのは、境内の大楠である。樹齢2600年といわれる樹で老いた幹の有様はいかにも奇怪さえする樹観である。幹周11メートル余あってこの古社には楠群といわれるほど大楠が多い。

というのも瀬戸内の島であり、船の海路は唯一の外的交通路であり、そのためには頑丈な船でなけねばならない。したがって船材にかなう主材が楠で、為に育成してきたのであろう。画像の楠は平千命御手植だそうだ。境内の中央にあって厳かに囲われていた。

ペット8-愛犬・varonの近況5

2016年10月28日 ペット

うす寒い朝だったが、玄関の硝子を透して日差しがまいこむと、ほんわか温かくなった。

トリミングを終えて顔は丸く、鼻髭の形を整えて、名前の男爵らしくクセのある愛嬌に仕上がったつもりですが如何でしょうか。

猫じゃあないですが、冬に軟着陸すべく、陽だまりの温かさがなによりです。玄関のマットはそれをかなえられる場所であって、玄関番にうってつけでもあります。

トリミングを終えて顔は丸く、鼻髭の形を整えて、名前の男爵らしくクセのある愛嬌に仕上がったつもりですが如何でしょうか。

猫じゃあないですが、冬に軟着陸すべく、陽だまりの温かさがなによりです。玄関のマットはそれをかなえられる場所であって、玄関番にうってつけでもあります。

古寺素描8ー備中国分寺5(完)

2016年10月24日 エッセイ

「豊穣の風」

垂れた稲穂の背に、漆黒に染めあげた五重塔は吉備路の象徴でもある。

世のもたらす辛酸の坩堝の中で、天に向かって相輪をかざしている塔は人心を掬うてねぎらい、あまねく傍観する者に口舌に念じるだけでさえ安らぎを与えているのであろう。念じるということは特定の経典に帰依していなくても、なにかに頼ってくちすさびぶ庶民の心を慮からり、生を辿るうち知らず知らずに重たくなる肩の凝りをホっと抜いてくれるもの、また稲作に果物に豊穣を願ってしかるべし、それは路傍の地蔵に手を合わせる想いに似てほかになにがあろう、一路のよすが、、、、それでいいのではないか。

門前の小道は直線的にたどると国分寺の山門と向き合う。左右の草地は焼失前、いわく創建時の広壮な跡で、南門・中門があって幾つかの伽藍が建ち並んでいて、今にそれらの礎石や痕跡を残すのみでありながら栄誉の滴を枯らせないている。

山門に[日照山国分寺」の石柱と額が刻み書かれている。門を入ると正面に[勅使門]、右に[本堂]がある。

境内には手入れのとどいた古松が数本あり、その樹間から眺める五重塔の景観がもっとも秀逸である。古の風が流れていた。「完」

画像上:境内からの五重塔

画像中:勅使門

画像下:本堂

垂れた稲穂の背に、漆黒に染めあげた五重塔は吉備路の象徴でもある。

世のもたらす辛酸の坩堝の中で、天に向かって相輪をかざしている塔は人心を掬うてねぎらい、あまねく傍観する者に口舌に念じるだけでさえ安らぎを与えているのであろう。念じるということは特定の経典に帰依していなくても、なにかに頼ってくちすさびぶ庶民の心を慮からり、生を辿るうち知らず知らずに重たくなる肩の凝りをホっと抜いてくれるもの、また稲作に果物に豊穣を願ってしかるべし、それは路傍の地蔵に手を合わせる想いに似てほかになにがあろう、一路のよすが、、、、それでいいのではないか。

門前の小道は直線的にたどると国分寺の山門と向き合う。左右の草地は焼失前、いわく創建時の広壮な跡で、南門・中門があって幾つかの伽藍が建ち並んでいて、今にそれらの礎石や痕跡を残すのみでありながら栄誉の滴を枯らせないている。

山門に[日照山国分寺」の石柱と額が刻み書かれている。門を入ると正面に[勅使門]、右に[本堂]がある。

境内には手入れのとどいた古松が数本あり、その樹間から眺める五重塔の景観がもっとも秀逸である。古の風が流れていた。「完」

画像上:境内からの五重塔

画像中:勅使門

画像下:本堂

古寺素描7-備中国分寺4

2016年10月14日 エッセイ

「創建・再興」

建武3 (1336) 年から明徳3 (92) 年までの 57年間にわたり

.皇統の分裂抗争(南北朝)は続いたのである。

前頁のごとく一地方といえども吉備国の一画地を焼失させ、わけても備中国分寺・国分尼寺の損失は文化的に大きな禍いである。(焼失・落雷との両説があるが此処では焼失説を択んだ)

天平の時代は朝廷内の後継をめぐって事変が幾度も頻発、巷間では疫病が蔓延していた。なにかにつけ仏教に狂奔していた時代だから光明皇后の助言もあったろう、聖武天皇は国家鎮護のため天平741年(天平13)、全国に国分寺と国分尼寺の両寺院建立を命じた。明らかな創建年は不詳だが、ものの資料によると備中国分寺の創建は800年代後半になっている。

創建時の寺域は東西160m、南北180mとなっている。さらに聖武天皇は七重塔の建立を命じたようで、焼失したのは実は七重塔だったということになる。仏心を魅入らせる塔はひときわ聳えて旧山陽道を往来する人々を癒したのである。其れだけに、焼失そのときの吉備路は天を焦がすような火焔につつまれたことだったろう。

仏教の衰微もあり国分寺の再興は1710年(宝永7年)に着手、その後10年の歳月をかけ当初より規模縮小し、領主・浅尾陣屋の蒔田氏(1万石)の援助を受けて僧院を完成している。元ある寺領にすっぽり嵌るかたちが現在の寺院の姿である。もっとも天正年間に高松城主・清水宗治が再興している記述があるが衰微とある。

五重塔の再建はそれよりさらに遅く1821年(文政4)に着手、江戸時代末期1844年の(弘化1)に完成している。じつに20年を経る工事期間だ。

また近年では、1990年(平成2)~1993年(平成5)に解体修理を行っている。

建武3 (1336) 年から明徳3 (92) 年までの 57年間にわたり

.皇統の分裂抗争(南北朝)は続いたのである。

前頁のごとく一地方といえども吉備国の一画地を焼失させ、わけても備中国分寺・国分尼寺の損失は文化的に大きな禍いである。(焼失・落雷との両説があるが此処では焼失説を択んだ)

天平の時代は朝廷内の後継をめぐって事変が幾度も頻発、巷間では疫病が蔓延していた。なにかにつけ仏教に狂奔していた時代だから光明皇后の助言もあったろう、聖武天皇は国家鎮護のため天平741年(天平13)、全国に国分寺と国分尼寺の両寺院建立を命じた。明らかな創建年は不詳だが、ものの資料によると備中国分寺の創建は800年代後半になっている。

創建時の寺域は東西160m、南北180mとなっている。さらに聖武天皇は七重塔の建立を命じたようで、焼失したのは実は七重塔だったということになる。仏心を魅入らせる塔はひときわ聳えて旧山陽道を往来する人々を癒したのである。其れだけに、焼失そのときの吉備路は天を焦がすような火焔につつまれたことだったろう。

仏教の衰微もあり国分寺の再興は1710年(宝永7年)に着手、その後10年の歳月をかけ当初より規模縮小し、領主・浅尾陣屋の蒔田氏(1万石)の援助を受けて僧院を完成している。元ある寺領にすっぽり嵌るかたちが現在の寺院の姿である。もっとも天正年間に高松城主・清水宗治が再興している記述があるが衰微とある。

五重塔の再建はそれよりさらに遅く1821年(文政4)に着手、江戸時代末期1844年の(弘化1)に完成している。じつに20年を経る工事期間だ。

また近年では、1990年(平成2)~1993年(平成5)に解体修理を行っている。

古寺素描6-備中国分寺3

2016年10月10日 エッセイ 「焼乱」

福山は総社と倉敷の境界を成していて、標高302.4mの里山だが連なる稜線からはひときわ抜き出ている。いくつもの登山口がある。

南麓(倉敷側)にある安養寺の境内からのもその一つ。神仏習合の寺院で特大の毘沙門天像が目をひく山門をくぐり、境内奥の粗朶道を採り、途中の果樹園を横手にみてゆっくり登れば1時間弱で頂上に着くのが、、、、およそ10年前に登山したときのおぼろな記憶である。平たくなった頂上に城郭をしめすような構造物は一切ないが礎石とか墓標ごときものが散在していた。南北朝の戦いの福山合戦は此処で戦端を切ったのである。

後醍醐天皇側の新田、楠、北畠勢に敗れた足利尊氏は京都墜ちし九州にのがれていたが、西国の兵を集めて勢力を増して東上を図り、尊氏は海路、弟の直義は陸路にわかれての行軍は岡山にさしかかり、2万の大軍で、新田義貞の武将・大井田氏経が奪取して立て籠もっていた福山城を攻めた。

士気高い大井田軍は果敢に応戦、もてあました足利側は浅原峠から篝火を盛んに燃やして敵方の戦意を挫こうとしたのだが城方はそれに増して篝火を焚きつけて応戦、しかるに麓の民家を巻きこんで盆地を火の海にした。つまるところ、聖武天皇の国家鎮護と民の安寧をこめて建立された備中国分寺、国分尼寺はこの戦火で灰燼に帰したのである。

余分だが、勝利した足利勢はこのあと南軍を追い詰め、灘の湊川神社にて楠正成を自裁させている。

福山は総社と倉敷の境界を成していて、標高302.4mの里山だが連なる稜線からはひときわ抜き出ている。いくつもの登山口がある。

南麓(倉敷側)にある安養寺の境内からのもその一つ。神仏習合の寺院で特大の毘沙門天像が目をひく山門をくぐり、境内奥の粗朶道を採り、途中の果樹園を横手にみてゆっくり登れば1時間弱で頂上に着くのが、、、、およそ10年前に登山したときのおぼろな記憶である。平たくなった頂上に城郭をしめすような構造物は一切ないが礎石とか墓標ごときものが散在していた。南北朝の戦いの福山合戦は此処で戦端を切ったのである。

後醍醐天皇側の新田、楠、北畠勢に敗れた足利尊氏は京都墜ちし九州にのがれていたが、西国の兵を集めて勢力を増して東上を図り、尊氏は海路、弟の直義は陸路にわかれての行軍は岡山にさしかかり、2万の大軍で、新田義貞の武将・大井田氏経が奪取して立て籠もっていた福山城を攻めた。

士気高い大井田軍は果敢に応戦、もてあました足利側は浅原峠から篝火を盛んに燃やして敵方の戦意を挫こうとしたのだが城方はそれに増して篝火を焚きつけて応戦、しかるに麓の民家を巻きこんで盆地を火の海にした。つまるところ、聖武天皇の国家鎮護と民の安寧をこめて建立された備中国分寺、国分尼寺はこの戦火で灰燼に帰したのである。

余分だが、勝利した足利勢はこのあと南軍を追い詰め、灘の湊川神社にて楠正成を自裁させている。

古寺素描5-備中国分寺2

2016年10月1日 エッセイ

「点と線の干戈」

歴史上には忽然と剛腕の人物が現れる。

忽然という表現を使ったけれど、種も仕掛けもなく、直立的に出体するのではなくて時代背景の混乱や熟成度、その中で野望のひときわ秀逸な人物が、剛腕・戦略・計略で自己欲を鼓舞できる性格ではなくてはならない。ましてや人心を掌握してからこそ安寧を果たすのである。

そういう意味ではこの人、96代後醍醐天皇はどうであったろうか。

源平など有力武家が台頭して親政制度が弱体し、武家の支援なくては成り立たなくなった潮流に逆らいかっての天皇政治復活を願うあまり剛腕・戦略・計略で武家をあやつり、時代を混乱の坩堝におとしいれた。北条鎌倉幕府の統幕を計り、足利尊氏・新田義貞なる源氏武家の名家をもって滅亡させ親政を奪回して治天の君になったが、朝廷の皇統ルールを反故、結果人心を得られず自己欲の行使の果てに、朝廷無視して独自の政策を乱発する尊氏に対して義貞に追討を命じた。この間、魑魅魍魎の事変が朝廷の内部であるいは天皇と武家のあいだで浮き沈みしている。つまるところ、天皇二系にわかち南北朝時代に突入する。尊氏に渡した三種の神器は偽物と口語した後醍醐天皇は吉野に南朝を主宰し、北朝には光厳天皇が即位した。北朝に足利尊氏、南朝に新田義貞、楠正成がそれぞれ加担した。

実際に干戈を交えるのはこれら武家である。武力をもたない朝廷は権謀でこれを補う。このときの事変は、室町時代後期の悲劇以外なにものでもない史上の点であった。

画像上:足利尊氏

画像下:新田義貞

歴史上には忽然と剛腕の人物が現れる。

忽然という表現を使ったけれど、種も仕掛けもなく、直立的に出体するのではなくて時代背景の混乱や熟成度、その中で野望のひときわ秀逸な人物が、剛腕・戦略・計略で自己欲を鼓舞できる性格ではなくてはならない。ましてや人心を掌握してからこそ安寧を果たすのである。

そういう意味ではこの人、96代後醍醐天皇はどうであったろうか。

源平など有力武家が台頭して親政制度が弱体し、武家の支援なくては成り立たなくなった潮流に逆らいかっての天皇政治復活を願うあまり剛腕・戦略・計略で武家をあやつり、時代を混乱の坩堝におとしいれた。北条鎌倉幕府の統幕を計り、足利尊氏・新田義貞なる源氏武家の名家をもって滅亡させ親政を奪回して治天の君になったが、朝廷の皇統ルールを反故、結果人心を得られず自己欲の行使の果てに、朝廷無視して独自の政策を乱発する尊氏に対して義貞に追討を命じた。この間、魑魅魍魎の事変が朝廷の内部であるいは天皇と武家のあいだで浮き沈みしている。つまるところ、天皇二系にわかち南北朝時代に突入する。尊氏に渡した三種の神器は偽物と口語した後醍醐天皇は吉野に南朝を主宰し、北朝には光厳天皇が即位した。北朝に足利尊氏、南朝に新田義貞、楠正成がそれぞれ加担した。

実際に干戈を交えるのはこれら武家である。武力をもたない朝廷は権謀でこれを補う。このときの事変は、室町時代後期の悲劇以外なにものでもない史上の点であった。

画像上:足利尊氏

画像下:新田義貞

古寺素描4ー備中国分寺1

2016年9月24日 エッセイ

「赤米」

初秋の国分寺は重たげな鉛色の空の下で輪郭をぼやけさせ、五重塔は不安定な建姿になって空に融けこもうとしていた。

澄みきった色、薫風の季節であるのに、今年は悪天候の蒸れから一向に解放されないでいる。

過日、国分寺前の田んぼに赤米が稔った報道があった。タイミングがズレて行き損ねているうち、ようやくおとずれた涼気に誘われて想いたつことができた。

赤米は古代米の一種。種皮の赤いのが色映えし、収穫したものを神前にお供えする神事が総社の新庄に残っていて、10年ほど前になるけど見にいったことがある。真っ赤に染まった穂は直立して稔には少し早かった記憶がある。ただ何処でも栽培するものではない認識があり、域外での国分寺あたりの栽培報道には耳目をたてたのであるが、以前からレンゲ・ヒマワリ・コスモス・菜の花など国分寺をバックにした彩花演出は稀ではなく毎行事ようなものになっているので、「赤米」も有りかなと、思いなおした。

暦が10月になって赴いたので、稲穂はたわわに稔り重たげに葉柄へ垂れて、しかもその色は赤というより鉄錆色に似ていて、離れた処からでは明確にそれとは識別できない、穂が直立して鮮やかな赤色であったときはさぞかし見栄えして塔をつつんでいただろう。

平日なので観光客は疎ら、絶えぬ程度に散見できた。

遊歩道に留まって振り省ってみれば、南西方向に他峰より背伸びした山が目にとびこんでくる。

標高302メートルの里山・福山である。

変哲もない穏やかな稜線をみせているが、南北朝時代の足利ー新田の合戦場になり、山手盆地が兵火によって灰燼になった謂れもつ発端の山なのである。

横道に逸れるが国分寺も戦火にまきこまれているので、次頁からその歴史をつまみぐいしてみたい。

註:画像上でクリックしてください。大きくなります。

画像上:赤米の田んぼ&国分寺全景

画像下:合戦があった福山全稜

初秋の国分寺は重たげな鉛色の空の下で輪郭をぼやけさせ、五重塔は不安定な建姿になって空に融けこもうとしていた。

澄みきった色、薫風の季節であるのに、今年は悪天候の蒸れから一向に解放されないでいる。

過日、国分寺前の田んぼに赤米が稔った報道があった。タイミングがズレて行き損ねているうち、ようやくおとずれた涼気に誘われて想いたつことができた。

赤米は古代米の一種。種皮の赤いのが色映えし、収穫したものを神前にお供えする神事が総社の新庄に残っていて、10年ほど前になるけど見にいったことがある。真っ赤に染まった穂は直立して稔には少し早かった記憶がある。ただ何処でも栽培するものではない認識があり、域外での国分寺あたりの栽培報道には耳目をたてたのであるが、以前からレンゲ・ヒマワリ・コスモス・菜の花など国分寺をバックにした彩花演出は稀ではなく毎行事ようなものになっているので、「赤米」も有りかなと、思いなおした。

暦が10月になって赴いたので、稲穂はたわわに稔り重たげに葉柄へ垂れて、しかもその色は赤というより鉄錆色に似ていて、離れた処からでは明確にそれとは識別できない、穂が直立して鮮やかな赤色であったときはさぞかし見栄えして塔をつつんでいただろう。

平日なので観光客は疎ら、絶えぬ程度に散見できた。

遊歩道に留まって振り省ってみれば、南西方向に他峰より背伸びした山が目にとびこんでくる。

標高302メートルの里山・福山である。

変哲もない穏やかな稜線をみせているが、南北朝時代の足利ー新田の合戦場になり、山手盆地が兵火によって灰燼になった謂れもつ発端の山なのである。

横道に逸れるが国分寺も戦火にまきこまれているので、次頁からその歴史をつまみぐいしてみたい。

註:画像上でクリックしてください。大きくなります。

画像上:赤米の田んぼ&国分寺全景

画像下:合戦があった福山全稜

百閒川のいろどり54ー荒手「越流堤」6(完)

2016年9月22日 趣味

「二の荒手」

竹田ー中島橋のすぐ下手に改修した新しい巻石積の越流堤がある。今年の春先には新石の輝きをみせていた堤も日捲りの風光に染まって褪せた色合になったし、葛とか強靭な草がはびこり堤の存在をつつみこんできた。工事以前がそうであったように、日を待たないうちに外観上自然のなかへ没してしまうだろうと残念である。治水上の歴史的構造物なるがゆえに堤付近(一の荒手も含めて)に説明板を設置して有処を明示した方がいいのではないか、などと勝手な想いをする。

百閒川の名の依りは「二の荒手」の川幅が百閒(180m余)あったところから付けられたようだ。

荒手の下手に中島大池があって、東岸を歩くとそのよすがを偲ばせる溜りがある。ここも砂泥を川床に堆積させ、下流へ放つ水を調整をもたせ河川敷きにあった田畑を防護した運河なのである。

いずれにしても水の便宜で生活する人間社会の災禍であったり、なればこそ秀逸した工夫で幸せを呼び込む人材、歴史を刻み続けるのだ。

画像上:二の荒手

画像下:旭川・百閒川堤防

旧「一の荒手」、痕跡は無い

竹田ー中島橋のすぐ下手に改修した新しい巻石積の越流堤がある。今年の春先には新石の輝きをみせていた堤も日捲りの風光に染まって褪せた色合になったし、葛とか強靭な草がはびこり堤の存在をつつみこんできた。工事以前がそうであったように、日を待たないうちに外観上自然のなかへ没してしまうだろうと残念である。治水上の歴史的構造物なるがゆえに堤付近(一の荒手も含めて)に説明板を設置して有処を明示した方がいいのではないか、などと勝手な想いをする。

百閒川の名の依りは「二の荒手」の川幅が百閒(180m余)あったところから付けられたようだ。

荒手の下手に中島大池があって、東岸を歩くとそのよすがを偲ばせる溜りがある。ここも砂泥を川床に堆積させ、下流へ放つ水を調整をもたせ河川敷きにあった田畑を防護した運河なのである。

いずれにしても水の便宜で生活する人間社会の災禍であったり、なればこそ秀逸した工夫で幸せを呼び込む人材、歴史を刻み続けるのだ。

画像上:二の荒手

画像下:旭川・百閒川堤防

旧「一の荒手」、痕跡は無い

百閒川のいろどり53-荒手「越流堤」5

2016年9月19日 エッセイ

「一の荒手」「二の荒手」「三の荒手」と築かれたようだが現存するのは「一の荒手」「二の荒手」だけだ。「三の荒手」は原尾島の位置あたりとされるが、その痕跡さえ今は消失している。

「一の荒手」

旭川と百閒川の境界堤防を、幅厚くする工事が本年6月に完成した。まだ間がないので、草木の芽も生えていない山土のあつくるしいほどの盛土の堤防が一直線に夏陽に映え伸びている。長い工事だったが、これも堤防決壊の防災をはかるものだ。

灼熱の陽射しのなかを麦藁帽子をかぶって歩いてみた。舗装なら陽炎がたつほどの焼けた太陽の下だったが、堤防下の叢はいくぶん凌げたものの草いきれに辟易しながら、おっかなびっくり長虫がいつでてくるかわからないような径だった。つきあたりは藪になったので堤防上にあがり、少し歩を進めると草蔦に覆われた巻石積みにぶつかる。草道をたどって石敷きの凹部へでた。これが「一の荒手(越流堤)」で旭川の氾れた濁流を此処で百閒川へ越流させる。

画像上下:一の荒手

右が旭川 左が百閒川

「一の荒手」

旭川と百閒川の境界堤防を、幅厚くする工事が本年6月に完成した。まだ間がないので、草木の芽も生えていない山土のあつくるしいほどの盛土の堤防が一直線に夏陽に映え伸びている。長い工事だったが、これも堤防決壊の防災をはかるものだ。

灼熱の陽射しのなかを麦藁帽子をかぶって歩いてみた。舗装なら陽炎がたつほどの焼けた太陽の下だったが、堤防下の叢はいくぶん凌げたものの草いきれに辟易しながら、おっかなびっくり長虫がいつでてくるかわからないような径だった。つきあたりは藪になったので堤防上にあがり、少し歩を進めると草蔦に覆われた巻石積みにぶつかる。草道をたどって石敷きの凹部へでた。これが「一の荒手(越流堤)」で旭川の氾れた濁流を此処で百閒川へ越流させる。

画像上下:一の荒手

右が旭川 左が百閒川

百閒川のいろどり52ー荒手「越流堤」4

2016年9月17日 エッセイ

ともに光政の児小姓あがりだったから悲惨な災禍から城下を救済する想いは共通していただろう。

曰く蕃山の説く方策は、旭川の堤防の一画を低くし、洪水で氾れる水量を越流させ百閒川へ流す、いわば分流して旭川の水嵩を削ぐことにある。さらに特筆すべきは百閒川の流域内に堤防を築き溜池のようにさせ、嵩と速さを弱らせて越流した水のみを下流に流して損害を防ぐもので、併せて泥砂を堤防内に留めるものである。「荒手」と呼ばれる工法だ。蕃山と永忠の傑物である。

これで岡山城下は洪水災禍からのがれられた。

画像:荒手「越流堤」のモニュメント 巻石積

曰く蕃山の説く方策は、旭川の堤防の一画を低くし、洪水で氾れる水量を越流させ百閒川へ流す、いわば分流して旭川の水嵩を削ぐことにある。さらに特筆すべきは百閒川の流域内に堤防を築き溜池のようにさせ、嵩と速さを弱らせて越流した水のみを下流に流して損害を防ぐもので、併せて泥砂を堤防内に留めるものである。「荒手」と呼ばれる工法だ。蕃山と永忠の傑物である。

これで岡山城下は洪水災禍からのがれられた。

画像:荒手「越流堤」のモニュメント 巻石積

百閒川のいろどり51ー荒手(越流堤)3

2016年9月14日 エッセイ

蕃山は三代城主池田光政の児小姓として仕え、中江藤樹に陽明学を学び藩政の頭脳に開花させた。光政自身が陽明学に傾倒していたので蕃山を重用した。ところが幕府も藩政も朱子学を奨励していたのでこれ等の守旧派が批判対立して隠居に追いやられ、のち離藩、後年再登用され石高3000石の番頭まで立身したのだが中央・岡山藩の誹謗圧力はやまず再度離藩にいたり幕命によって下総国古河藩に預けられることになり古河城内に蟄居謹慎させられた。1691年(元禄4年)反骨の儒者は病を得てその地で73才の生涯を閉じている。

岡山藩時代の1654年(承応4年)に、未曽有の災害に遭った。これが旭川の大洪水氾濫であったし、百閒川改良の発念になった。

同じ補佐役に津田永忠がいた。

頭脳の蕃山が技術の永忠に[ある企画]を語った。

画像:熊沢蕃山

岡山藩時代の1654年(承応4年)に、未曽有の災害に遭った。これが旭川の大洪水氾濫であったし、百閒川改良の発念になった。

同じ補佐役に津田永忠がいた。

頭脳の蕃山が技術の永忠に[ある企画]を語った。

画像:熊沢蕃山

百閒川のいろどり50-荒手(越流堤)2

2016年9月10日 エッセイ

低地を求めて流れる水は、もともと備前平野の低湿地帯であった旭東地区(旭川より東)を網の目のような流路を成していた。洪水のたびにこの地域の家屋田畑は水害に遭っていた。城の防備とはいえ、自然に逆らった蛇行の付け替え施策によって旭川の流路は大きくかわったことで救済されたが、反面、三野あたりからほぼ直線的に城下の堤防をめざす流れは洪水のさい氾濫時、蛇行した堤を洗って決壊きたし城下町を濁流の災禍にまきこんだ。わけても1654年(承応4年)の大洪水は城下を壊滅的にさせたことが史実に記録されている。

当時の絵図をみると、南下した流路は今の市民会館あたりで直角に東へ走り、再び北へ向かいさらに東へながれている。いわば一画が凹の状態になっており溜まりの様相を呈している。濁流は一時流速を抑えられ溜まりの凹で溢れ石関の堤を越え城下にながれこんだのである。

このとき熊沢蕃山は城主池田光政に召しだされ補佐役だった。

当時の絵図をみると、南下した流路は今の市民会館あたりで直角に東へ走り、再び北へ向かいさらに東へながれている。いわば一画が凹の状態になっており溜まりの様相を呈している。濁流は一時流速を抑えられ溜まりの凹で溢れ石関の堤を越え城下にながれこんだのである。

このとき熊沢蕃山は城主池田光政に召しだされ補佐役だった。

百閒川のいろどり49ー荒手(越流堤)1

2016年9月5日 エッセイ

まず、横道に逸れるが百閒川の経緯をザックリつかむことにしたい。

百閒川は旭川の放水路につきる。

旭川氾濫のもっとも大きな要因は岡山城築城の際の土木工事にあるようだ。備前平野に天神山、石山、岡山の小高い丘があった、というより、現存している。

駅前の桃太郎道路から城下交差点につきあたって望見するとその地形がよくわかる。+形交差点の東、北とも緩い勾配でせり上がっているのが山地への道であったことが一目瞭然である。東への頂点が石山、そして岡山、北へは天神山への上り坂である。古来の城は石山台にあって宇喜多直家の時代まで其処に存続していた。中国制覇のとき豊臣秀吉の検分で隣の岡山台への移築を助言受けることになった。城造りに天分のある秀吉が示す通りに、8年(1590~1598)かけて築城したのが現今の城郭で、天守閣の立地がズレているが当時の外郭は再現したものである。典型的な平城でありながら天守閣はいびつで、張り出ている左面と切り落とされたように右面は垂直になっているのは異様としか映らない。専門家にはそれなりの所以があろうとおもうが、素人には判然としない、単に敵が攻めてきた場合左は防御に強く右は脆弱すぎるではないかと安直に考える。

されば、と考えたかどうかはしらないが、竜之口南麓をかすめて浜、森下を経由し京橋付近にあった旭川の流路を戦略的に鑑み、直線に南下させ城石を舐めるように楕廻させるべく流れをつけかえたのが現今の旭川である。

天然の外堀にしたのである。

画像:裏面の岡山城 月見橋からみているので文中の左右表現とは真逆 築城当時との天守閣位置ズレであえて東西南北の表現は使わなかった。

百閒川は旭川の放水路につきる。

旭川氾濫のもっとも大きな要因は岡山城築城の際の土木工事にあるようだ。備前平野に天神山、石山、岡山の小高い丘があった、というより、現存している。

駅前の桃太郎道路から城下交差点につきあたって望見するとその地形がよくわかる。+形交差点の東、北とも緩い勾配でせり上がっているのが山地への道であったことが一目瞭然である。東への頂点が石山、そして岡山、北へは天神山への上り坂である。古来の城は石山台にあって宇喜多直家の時代まで其処に存続していた。中国制覇のとき豊臣秀吉の検分で隣の岡山台への移築を助言受けることになった。城造りに天分のある秀吉が示す通りに、8年(1590~1598)かけて築城したのが現今の城郭で、天守閣の立地がズレているが当時の外郭は再現したものである。典型的な平城でありながら天守閣はいびつで、張り出ている左面と切り落とされたように右面は垂直になっているのは異様としか映らない。専門家にはそれなりの所以があろうとおもうが、素人には判然としない、単に敵が攻めてきた場合左は防御に強く右は脆弱すぎるではないかと安直に考える。

されば、と考えたかどうかはしらないが、竜之口南麓をかすめて浜、森下を経由し京橋付近にあった旭川の流路を戦略的に鑑み、直線に南下させ城石を舐めるように楕廻させるべく流れをつけかえたのが現今の旭川である。

天然の外堀にしたのである。

画像:裏面の岡山城 月見橋からみているので文中の左右表現とは真逆 築城当時との天守閣位置ズレであえて東西南北の表現は使わなかった。