愛犬バロン-1ー冬の窓辺にて-1

2017年1月14日 エッセイおいらは5歳になっちゃたよ

人間なみにかぞえたら36歳だって

犬の年齢早見表というやつをひっぱりだして

主人さまは

「えっ・・・」と愕きやがったねだねえ

なんでも3歳をこえると

犬って1年で4っ年をとるんだって

いきなり4歳だよ!

主人さまとおいらは「ぎょ」と

顔を見合わせしたよ

とんでもねこった

空と雲と花と 3-伊吹山 3(完)

2017年1月9日 エッセイ

よほど天候を見計らって登らないと頂上は雲の中につつまれる。一寸先は闇というより白暈けして周囲がわからないぐらいになる。ことに秋になると琵琶湖から吹きあがってくる気流は気まぐれで、ほんの少し晴れ間が覗いたかと思えばたたまち足元の靴先さえおぼろげになる。

頂上に日本武命の像が建っているのだが、石を這って顔をのぞいたみると、あまりにもお粗末な形なのには愕いた。魔性の大蛇を退治して麓の住民を救った英雄にしてはいささか粗雑で、深田久弥さえその百名山のなかで「尊にお気の毒なくらいみっともない作りである」と残念がっている。

その後カラッと晴れ渡る日に登ったときは、遠く日本アルプスや白山が望まれるその雄大さを感じいったものだった。

画像上中:頂上付近の登山道

画像下:頂上の日本武命の像にて

画像拡大;画像上でクリックしてください

頂上に日本武命の像が建っているのだが、石を這って顔をのぞいたみると、あまりにもお粗末な形なのには愕いた。魔性の大蛇を退治して麓の住民を救った英雄にしてはいささか粗雑で、深田久弥さえその百名山のなかで「尊にお気の毒なくらいみっともない作りである」と残念がっている。

その後カラッと晴れ渡る日に登ったときは、遠く日本アルプスや白山が望まれるその雄大さを感じいったものだった。

画像上中:頂上付近の登山道

画像下:頂上の日本武命の像にて

画像拡大;画像上でクリックしてください

空と雲と花と 2-伊吹山 2

2017年1月4日 エッセイ

高山の襞や稜線を走行するには絶好の天候だった。

標高をかせぐに連れ、やがて琵琶湖から立ち上ってくる風がガスを発生させて、車窓から見える頂上あたりは白く混沌とした光景に変わってきだした。

9合目の駐車場は広くて自家用車と大形観光バスが並列駐車で溢れている。まるで、街中の御祭りのように湧いて出た人波はアリンコみたいに軽食堂やら土産物店の屋台にたかっていた。山上の風景とは思えない雑踏である。

登山道のとっかかりは駐車場の北面にあって二つに分岐している。ここは直登のコースをとって殆ど木々のない山腹の草原を歩き、起伏のないガラ石を敷き詰めた道に三脚を構えたカメラマンをかわしながら、ひたすら穂数を稼ぐのであるが、その光景はなにかのキャラバンのようであり蟻の行進にも擬ている、

画像上中:草原のなかの登山道

画像下:頂上の小屋が見えだした登山道

標高をかせぐに連れ、やがて琵琶湖から立ち上ってくる風がガスを発生させて、車窓から見える頂上あたりは白く混沌とした光景に変わってきだした。

9合目の駐車場は広くて自家用車と大形観光バスが並列駐車で溢れている。まるで、街中の御祭りのように湧いて出た人波はアリンコみたいに軽食堂やら土産物店の屋台にたかっていた。山上の風景とは思えない雑踏である。

登山道のとっかかりは駐車場の北面にあって二つに分岐している。ここは直登のコースをとって殆ど木々のない山腹の草原を歩き、起伏のないガラ石を敷き詰めた道に三脚を構えたカメラマンをかわしながら、ひたすら穂数を稼ぐのであるが、その光景はなにかのキャラバンのようであり蟻の行進にも擬ている、

画像上中:草原のなかの登山道

画像下:頂上の小屋が見えだした登山道

空と雲と花と 1ー伊吹山 1

2017年1月2日 エッセイ

標高1377メートルというと立派な高山である。

片や東海道、中山道、反対を北国街道などの日本を代表する動脈に挟まれて眺望できる優美な山容は、頑な心をも広く開げてくれる解放感ある爽快さを与えてくれる。ことに米原から美濃平野に至る山間の殺風景より、琵琶湖側の平ったい街道からの眺めが感動を呼ぶ。滋賀と岐阜をまたぐ山岳で、両麓の戦国時代、古代の歴史がふんだんにあり、かつ山頂には伝説を色濃くただよわせていて、味わいふかい山野でもある。

なにより、高山植物の宝庫である。

東日本と西日本にすみわける植物が伊吹山に拠って境界を成しているそうだから、殆どの高山植物が此処でみられるそうだ。織田信長が薬草の造園を命じたのもこの中腹の由、いずれにしても日本海や琵琶湖の気象をもろにうけとめて滴る恵みなのである。

本来の登山道は滋賀からの中央登山道ではあるけれど、この選択は日帰りの計画は難しい。岐阜側の関ヶ原古戦場を抜けて九合目に早着するドライブウェーが便利、多くの観光登山者はこのルートを択ぶ。

わたしは3回伊吹山に登っている。いずれも山野草撮影が目的だったが、ここに掲載するのは10月に登攀したもので、花はおおかた挽歌を迎えていた。しかし大気は澄み遠く見られる白山の雄姿にしばし見とれて、はては足元の琵琶湖のひろがりを堪能した。

画像:登山道からの景観

拡大表示:画像の上でクリックしてください

片や東海道、中山道、反対を北国街道などの日本を代表する動脈に挟まれて眺望できる優美な山容は、頑な心をも広く開げてくれる解放感ある爽快さを与えてくれる。ことに米原から美濃平野に至る山間の殺風景より、琵琶湖側の平ったい街道からの眺めが感動を呼ぶ。滋賀と岐阜をまたぐ山岳で、両麓の戦国時代、古代の歴史がふんだんにあり、かつ山頂には伝説を色濃くただよわせていて、味わいふかい山野でもある。

なにより、高山植物の宝庫である。

東日本と西日本にすみわける植物が伊吹山に拠って境界を成しているそうだから、殆どの高山植物が此処でみられるそうだ。織田信長が薬草の造園を命じたのもこの中腹の由、いずれにしても日本海や琵琶湖の気象をもろにうけとめて滴る恵みなのである。

本来の登山道は滋賀からの中央登山道ではあるけれど、この選択は日帰りの計画は難しい。岐阜側の関ヶ原古戦場を抜けて九合目に早着するドライブウェーが便利、多くの観光登山者はこのルートを択ぶ。

わたしは3回伊吹山に登っている。いずれも山野草撮影が目的だったが、ここに掲載するのは10月に登攀したもので、花はおおかた挽歌を迎えていた。しかし大気は澄み遠く見られる白山の雄姿にしばし見とれて、はては足元の琵琶湖のひろがりを堪能した。

画像:登山道からの景観

拡大表示:画像の上でクリックしてください

天空の城1-備中松山城1

2016年12月28日 エッセイ

11月下旬

岡山自動車道の高梁インターチェンジを降りてからすぐ近くに「天空の城展望台」という標識がでている。高梁市が新たに整備した道路だろう、予備知識がなくて進んでいくと、人家の絶えたあたりから新しく整備した装いにかわり、やがて両側に子供を連れた野猿の軍団が歩いているのに遭遇した。

「ギョッ」と正直驚いた。かって臥牛山にあった自然動物園の猿の餌づけをやめてから、野に還った猿との出没が評判な昨今、軍団に邂逅したのは初めてであった。なにかにつけ野の動物は怖い。

展望台は南側の山向かいに櫓を構えたものだった。

晩秋の紅葉に囲まれた天空の城はそれなりに観望の秀逸さであったが、天空というからには袂を白雲がつつんだ光景が一番、昼下がりでは趣がない。

あらためて挑戦、ということで今日のところは旗を巻いたことだった。

岡山自動車道の高梁インターチェンジを降りてからすぐ近くに「天空の城展望台」という標識がでている。高梁市が新たに整備した道路だろう、予備知識がなくて進んでいくと、人家の絶えたあたりから新しく整備した装いにかわり、やがて両側に子供を連れた野猿の軍団が歩いているのに遭遇した。

「ギョッ」と正直驚いた。かって臥牛山にあった自然動物園の猿の餌づけをやめてから、野に還った猿との出没が評判な昨今、軍団に邂逅したのは初めてであった。なにかにつけ野の動物は怖い。

展望台は南側の山向かいに櫓を構えたものだった。

晩秋の紅葉に囲まれた天空の城はそれなりに観望の秀逸さであったが、天空というからには袂を白雲がつつんだ光景が一番、昼下がりでは趣がない。

あらためて挑戦、ということで今日のところは旗を巻いたことだった。

古寺素描21-井山宝福禅寺15(番外)

2016年12月20日 エッセイ

雪舟生誕地

縹渺と水田が広がる。

喧騒な街を脱けだして現地に立つと余計にそう想わせる。

その一画に記念地が小さくあった。

すぐ北の国道180号線に車の走音がたち、高速道の高架が立地していると田園の近代化がひたひた押し寄せる気配を感じても、南に翼をひろげる耕作地や松緑のお椀を連ねた丘陵は古代の寺院遺跡のある処なので、無尽に開拓できない、というより成してはならないだろう。

備中国赤浜の呼名は、総社市赤浜が現在の行政名である。

雪舟はここで生まれた。生家は代々小田姓を名乗る武家と記されている。幼少のころ宝福寺の小僧にはいり、10歳にして京都の名刹、臨済宗相国寺派の本山相国寺に移り禅と絵画を勉学している。

その才能は風景画のみならず花鳥風月をも描き、大名庭園の作庭にも及んでいる。

画像上:生誕地

画像下:記念碑

縹渺と水田が広がる。

喧騒な街を脱けだして現地に立つと余計にそう想わせる。

その一画に記念地が小さくあった。

すぐ北の国道180号線に車の走音がたち、高速道の高架が立地していると田園の近代化がひたひた押し寄せる気配を感じても、南に翼をひろげる耕作地や松緑のお椀を連ねた丘陵は古代の寺院遺跡のある処なので、無尽に開拓できない、というより成してはならないだろう。

備中国赤浜の呼名は、総社市赤浜が現在の行政名である。

雪舟はここで生まれた。生家は代々小田姓を名乗る武家と記されている。幼少のころ宝福寺の小僧にはいり、10歳にして京都の名刹、臨済宗相国寺派の本山相国寺に移り禅と絵画を勉学している。

その才能は風景画のみならず花鳥風月をも描き、大名庭園の作庭にも及んでいる。

画像上:生誕地

画像下:記念碑

古寺素描20-紅しぐれ14-井山宝福禅寺-14 (完)

2016年12月18日 趣味

三重塔

朱色の塔は紅葉に溶けこそすれ、古色に馴染んだ伽藍や緑陰につつみこまれると一際華美にして映える。

県下の三重塔といえばこの宝福寺と美作の長福寺(真言宗)が朱色の塔として私の記憶の中をよぎる。

幾多の戦乱の歴史を潜って平成の世に逞しく立脚している。

連節の巻末にふさわしい造形美である。

朱色の塔は紅葉に溶けこそすれ、古色に馴染んだ伽藍や緑陰につつみこまれると一際華美にして映える。

県下の三重塔といえばこの宝福寺と美作の長福寺(真言宗)が朱色の塔として私の記憶の中をよぎる。

幾多の戦乱の歴史を潜って平成の世に逞しく立脚している。

連節の巻末にふさわしい造形美である。

古寺素描18-紅しぐれ12-井山宝福禅寺12

2016年12月17日 エッセイ

燃え立つ秋

臨済宗の西国布教の拠点として隆盛を誇っていたが、天正3年(1575)の備中兵乱で三重塔のぞいて殆どの伽藍は焼失した。塔の残存は奇跡的であっただろう、為に寺は長い期間衰微で復興ならなかったが江戸時代にはいって岡山藩や浅尾藩(陣屋大名)から援助を受け、また幕府からも寺領100石の朱印を賜るなど復興していくのである。

朱色の塔は山容の一隅を華やかに彩り、禅宗らしく山門から仏殿へと真っすぐ連なっている。

画像上下:雪舟像

画像中:三重の塔

臨済宗の西国布教の拠点として隆盛を誇っていたが、天正3年(1575)の備中兵乱で三重塔のぞいて殆どの伽藍は焼失した。塔の残存は奇跡的であっただろう、為に寺は長い期間衰微で復興ならなかったが江戸時代にはいって岡山藩や浅尾藩(陣屋大名)から援助を受け、また幕府からも寺領100石の朱印を賜るなど復興していくのである。

朱色の塔は山容の一隅を華やかに彩り、禅宗らしく山門から仏殿へと真っすぐ連なっている。

画像上下:雪舟像

画像中:三重の塔

古寺素描16-紅しぐれ10-井山宝福禅寺10

2016年12月14日 エッセイ

座禅の思想は宗派によって大きく異なっている。

曹洞宗は座禅そのものを目的にし、ひたすら座禅自体にひたり黙照禅となる。一方、臨済宗となると疑問をいだきながら座禅して悟りに至ることを説く。双方の思想は相容れがたく論争対立は平成の今にも和解されていない。

人の世だから、いずれ交叉する思界はありうるはづと凡人は思うのだが、そこはそれ一派を構えておれば、はいそれと妥協できない柵があるのであろう。

画像上中下:紅の舞い

曹洞宗は座禅そのものを目的にし、ひたすら座禅自体にひたり黙照禅となる。一方、臨済宗となると疑問をいだきながら座禅して悟りに至ることを説く。双方の思想は相容れがたく論争対立は平成の今にも和解されていない。

人の世だから、いずれ交叉する思界はありうるはづと凡人は思うのだが、そこはそれ一派を構えておれば、はいそれと妥協できない柵があるのであろう。

画像上中下:紅の舞い

古寺素描15-紅しぐれ9-井山宝福禅寺 9

2016年12月8日 エッセイ古寺素描14-紅しぐれ8-井山宝福禅寺8

2016年12月6日 エッセイ

宗教側から時の権力にすり寄り我執のすえ、対等の地位を追及し、挙句の果て反抗の手段を選んだ。織豊時代の天台宗・延暦寺の全山焼打ちがしかり、大阪における石山合戦の浄土真宗に顕著な行動がある。

ところが禅宗にはその傾向がなかった、というより開祖の道元/曹洞宗、栄西/臨済宗は寧ろ拒絶した。

他宗は僧兵という武力をもって権力に対抗し紛争を好んだが、両禅宗はこういう生臭い対処に一切関らなかった。

朝廷、武家が禅宗に対し好意的な扱いにしたのは宗教という分をわきまえることに徹していたからである。

画像上:経堂

下:鐘楼

ところが禅宗にはその傾向がなかった、というより開祖の道元/曹洞宗、栄西/臨済宗は寧ろ拒絶した。

他宗は僧兵という武力をもって権力に対抗し紛争を好んだが、両禅宗はこういう生臭い対処に一切関らなかった。

朝廷、武家が禅宗に対し好意的な扱いにしたのは宗教という分をわきまえることに徹していたからである。

画像上:経堂

下:鐘楼

古寺素描13-紅しぐれ7-井山宝福禅寺7

2016年12月4日 エッセイ

宗教は人の生死にかかわることで文字などで理解しようにも甚だ難しい。教典は一般的に解読するのには至難である。

開祖が遣唐使で渡海し、帰国ののち自らの想いをきわめ元宗教から分派を輿して、もっともらしくしかめつらしい教義を整えたものだ。あるいは広範な布教活動にやさしく説いたものもあるが、いずれにせよ時の権力に結びついて肥大したものだ。平安末期から鎌倉にかけて朝廷や幕府に深く関ったのは天台宗で、そこから善悪ともども分派して自らの宗教を独立させたのである。権力と併せ政治力にも浸透した。

ただし、開祖の当時は高潔な思想信念であったようだが、何代も重ねているうちリーダー的な僧が俗化の渇望域に踏み込んだのである。

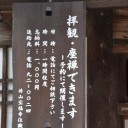

画像上:庫裏

画像中:方丈

画像下:暁天座禅の案内

画像拡大:画像の上でクリックしてください

開祖が遣唐使で渡海し、帰国ののち自らの想いをきわめ元宗教から分派を輿して、もっともらしくしかめつらしい教義を整えたものだ。あるいは広範な布教活動にやさしく説いたものもあるが、いずれにせよ時の権力に結びついて肥大したものだ。平安末期から鎌倉にかけて朝廷や幕府に深く関ったのは天台宗で、そこから善悪ともども分派して自らの宗教を独立させたのである。権力と併せ政治力にも浸透した。

ただし、開祖の当時は高潔な思想信念であったようだが、何代も重ねているうちリーダー的な僧が俗化の渇望域に踏み込んだのである。

画像上:庫裏

画像中:方丈

画像下:暁天座禅の案内

画像拡大:画像の上でクリックしてください

古寺素描11-紅しぐれ5ー井山宝福禅寺5

2016年12月1日 趣味

門前に立ち、石段の途中で見上げると禅宗の威感がある。

山門と仏殿、三重塔が直線上に建立され、庫裏、方丈、禅堂も位置を違え直線上にならんで建っている。この様式は禅宗の習いだそうだ。

画像上:山門

画像中:池畔

画像下:仏殿

山門と仏殿、三重塔が直線上に建立され、庫裏、方丈、禅堂も位置を違え直線上にならんで建っている。この様式は禅宗の習いだそうだ。

画像上:山門

画像中:池畔

画像下:仏殿

古寺素描10-紅しぐれ4-井山宝福禅寺4

2016年11月29日 エッセイ

匂うがごとし紅に蒸れて境内に遊ぶ。

「井山」の山号はどこからきたのであろうか、と想う。

あちこち探した、がそれらしき寺のパンフも皆無なので不明、HPを開いてやっとあった。

以下、説明箇所を抜粋する。

・・・鎌倉時代の四条天皇が病臥されていて。宝福寺の住職鈍庵が平癒のために祈祷を行ったところ、壇前に客星が落ち、天皇の病気は平癒したという。星が落ちた場所に井戸を掘り「千尺井」と名付けた。これが山号「井山」の由来となった。その後、寺院は天皇の勅願寺となり発展した。・・・

その井戸は仏殿裏にある。

「井山」の山号はどこからきたのであろうか、と想う。

あちこち探した、がそれらしき寺のパンフも皆無なので不明、HPを開いてやっとあった。

以下、説明箇所を抜粋する。

・・・鎌倉時代の四条天皇が病臥されていて。宝福寺の住職鈍庵が平癒のために祈祷を行ったところ、壇前に客星が落ち、天皇の病気は平癒したという。星が落ちた場所に井戸を掘り「千尺井」と名付けた。これが山号「井山」の由来となった。その後、寺院は天皇の勅願寺となり発展した。・・・

その井戸は仏殿裏にある。

古寺素描10-紅しぐれ3-井山宝福禅寺3

2016年11月28日 エッセイ

日捲りのように短い秋を精一杯ひろげる境内は、散策している人を紅色に染めてしまう。控えめに燻んだ禅宗得意の伽藍も相まって心は落ちつくし、反面、想うほどにはなやかな舞台にいきつくのである。

奥まったところに精進膳が味わえる料亭があるし湯豆腐の店もある。そそいだ般若湯の杯にもみじを移して重ねるのも、秋味ではなかろうか。

奥まったところに精進膳が味わえる料亭があるし湯豆腐の店もある。そそいだ般若湯の杯にもみじを移して重ねるのも、秋味ではなかろうか。